Горькая пустыня

Дальний Север, дикая пустыня… Куда ни обратится взор, везде видит топи и болота да голую землю, или громады голых скалистых гор, вершины которых восходят к бледным небесам. Ничто не ласкает глаза, ничто не лелеет слуха — ни соловьи, ни жаворонки, столь близкие сердцу русского человека, не залетают сюда. Зима долгая, лето короткое, такое короткое, что промерзающая земля не успевает отогреваться. Скупо улыбается солнце с далекого неба, по которому то и дело ходят серые тучи, подгоняемые ветром; ветру тут раздолье широкое. Горы темнеют, закрывая собою, быть может, лазурные края, где ярко светит солнце и улыбается природа, где благоухают цветы и легкий ветерок, порхая, шепчет что-то сладкое, приятное… Лазурные края!.. О, нет, они далеко от этой дикой, безотрадной пустыни… Здесь все мрачно, тревожно, веет холодом и смертью.

Залегли топи и болота… В редких местах видится сосновый лесок, либо ельничек, либо корявая березка, пригибающаяся к зеленому мху. В лесках показываются медведи, помахивая длинными пушистыми хвостами бегают песцы, серые волки мелькают меж деревьев, сверкая глазами и скаля зубы на добычу. В болотах копошатся гады, на короткое лето залетают гагары, чайка носится с резким криком, будто она ищет кого-то и не может найти.

Велика эта пустыня. Протянулась она вширь и даль на сотни верст, обрывается у Белого моря на западе, у Ледовитого океана – на севере. Сурово Белое море, студеное, страшен Ледовитый океан. Грозно море, когда на смену серпеню (августу) приходит зарник (сентябрь) и с высоких гор подымается буйный ветер, по-здешнему — "хвиюс". Мечется, ревет, воет он, носясь над пустыней, разгоняет чаек и гагар по теплым гнездам, бурых медведей, серых волков и голубоватых песцов по берлогам и логовам и кидается к Белому морю. Хвиюс баламутит море и оно бушует немилосердно, будто грозит этой пустыне, разбивая ревучие валы об огромные глыбы льда, гуляющего во мраке северной зимы. Ведь тут зима наступает рано — с зарником.

Закатывается солнце, что светило почти три месяца днем и ночью. Зябкая поросль пожелтела, свернулась под дыханием хвиюса. Стало сиверко (холодно). К концу зарника глубокий снег покрывает пустыню, леденеют горы, начинает завывать пурга. Ночь воцарилась, и будет править она до Омельяна исповедника, который празднуется вскоре после Крещения Господня. До тех пор и солнце не взойдет. Сполохи (северное сияние) одни станут теперь озарять это мертвое царство, переливаясь целым морем всевозможных цветов и будто бросая бесчисленные искры на снежный полог тундры-пустыни с ее толстиками (горными кручами), наволоками (мысами) и сланкою (очень мелким кустарником).

Студеное море, бушуя, сливается с Ледовитым океаном, по серой поверхности которого бродят стамухи (ледяные горы). При луне они похожи на величественные, сказочные замки, чудесным образом будто созданные из разноцветных камней-самоцветов: красных, голубых, янтарных, зеленых, желтых, переливающихся всеми цветами радуги... На океанском просторе среди этих ледяных гор видны тюлени, плавающие со своими детенышами на толстых льдинах, качающихся на могучих волнах свободной стихии. Сполох вспыхнет, озарит небо — тюлени выплывают на холодный берег и резвятся. Они здесь одни: охотничья стрела не караулит ластоногих.

Хвиюс то словно немного смиряется, то вновь начинает дуть со страшной силой, будит пургу, и снег кружится над пустыней и превращает ее в первозданный хаос...

Вслед за груднем (ноябрем) пожаловал студень (декабрь). Затрещала Варюха, Савва завострил, Никола загвоздил. Медведь в берлоге еще глаз не открывал. Холодно!.. Спиридон по обыкновению пришел — солнцу бы поворот, а где оно, солнце-то? Еще с серпенем закатилось и до Омельяна не подымется со своей алой постели.

Но вот сУхий воротился. Пришел он, март, с дождями, с туманами, с непогодою, да только уж вешнею. Запыхался март, дышит тяжело, прерывисто, но как ни дыхнет, все уж будто теплом…

Сам хвиюс как бы от него сторонится: знает ветер буйный, что не он друг и споспешник марта, а полуночник, шалоник, побережник — вот какие ветры. СУхий не на сиверко гнет, а на межонное время (лето). Пролетье: Евдокея весну сряжает, Герасим-грачевник, Алексей — с гор потоки...

Курятся туманы, падают дожди. Снег рыхлеет и понемногу оседает. К цветеню (апрелю), глядишь, зачернеют проталины, над ними запрыгают грачи, закаркают вороны, отзовутся гагары, чайки, солдат-птицы, буревестники, ножеклювы и поморники.

Но Белое море по-прежнему бушует, по-прежнему разбивает свои ревучие валы о ледяные громады, которые к концу мая оно вынесет в Ледовитый океан на необъятный простор.

Травень (май). Весна наконец улыбнулась и дикой пустыне своею ласковой улыбкой. Тундра сбросила с себя снежный покров. Улегся хвиюс. Вон белым кружевом стелется ягель, вон показалась и робкая травка. Корявая березка застенчиво прикрывается листочками, соснячок и ельничек, смахнув зимнюю дрему и пушистый снег, зеленеют как-то особенно торжественно. И в этом робком, слабом проявлении жизни растений заключается, увы, вся красота обширной пустыни весною. Ни селений, ни хотя бы одиноких изб не видать. Живут ли здесь люди? Или это край, забытый человеком?

Но, чу, раздался тревожный крик!.. Он разбудил пустыню. Это не крик гагары, или чайки, или другой какой-нибудь птицы; это и не медвежье либо волчье рыкание. На зов откликнулось несколько маленьких существ в таких же оленьих шкурах и в оленьих шапках. Они споро поднялись с земли, на которой сидели в кружок, и перевальчатой походкой направились в сторону встревожившего их крика. А окликнуло округу такое же странное как и они существо, стоявшее на коленях перед оленем посреди тундры.

Олень умирал.

Он лежал на мху, который сплошь покрывал тундру, и глазами, полными слез, смотрел на склонившееся над ним, одетое по примеру ветхозаветных людей, существо. Ветвистые рога умирающего животного были закинуты на спину. Олень не двигался, только задние ноги его с мягкими копытами время от времени подергивались. Животное дышало медленно и прерывисто.

Стоявший перед ним на коленях человек пристально всматривался в оленя, и его кроткие серые глаза также роняли слезы, бежавшие по смуглым щекам и терявшиеся в завитках редкой бороды. Судорога нет-нет да и сжимала его лицо. Казалось, этот человек навсегда расставался со своим лучшим, верным другом, терял все, что до сего времени его радовало и доставляло ему счастье.

Подошли остальные.

— Умирает олень? — спросил один из них.

Стоявший на коленях ничего не ответил на вопрос, он даже не обернулся к подошедшим таким же, как и он сам, людям.

— Да, олень умирает... умирает... — послышались голоса.

Олень доживал последние минуты. Он было приподнял голову, но она беспомощно упала. Ноги его стали еще сильнее подергиваться, слезы неудержимее потекли из глаз.

Стоявший на коленях человек подался всем телом вперед.

— Ильмаринен, — обратился к нему один из пришедших людей, — что же ты не собираешь его слез?

Ильмаринен — таково было имя стоявшего на коленях. Он вздрогнул и как-то безразлично отозвался:

— Ах, да, да...

И, достав из-за пазухи долбленую чашечку, стал собирать в нее слезы, текшие из глаз умирающего животного. По верованию этих детей северной пустыни, слезы умирающего оленя обладают чудесной силой и помогают в минуты тяжелых испытаний, которые судьба посылает людям на их жизненном пути. Собрав слезы, Ильмаринен сжал чашечку в руках, продолжая все так же неотрывно смотреть в глаза оленю. Наконец тот потянулся, еще раз поднял голову, но она опять упала, вновь встрепенулся и — остановил на людях свой враз помутившийся взгляд: в стаде одним оленем стало меньше.

Ильмаринен обнял мертвое животное, погладил по шее и со вздохом поднялся с колен.

— Нет оленя, — промолвил он.

— Мало их у нас! Эна, сколько бродит! — с уверенностью отвечал хриповатый голос.

В самом деле, по тундре бродило большое оленье стадо, пощипывая ягель. Высокие гранитные горы стояли цепью, которая в одном месте разрывалась, открывая вход в Печенгскую губу. Миль на девять протянулась эта губа и, образовав колено, вдавалась в материк. Вдали блеснуло зеркало озера. Кроме Печенгской губы, далее, на запад, прошла Паза-губа. Громоздятся острова. Утонул в зелени мыс, словно богатырь загородивший вход в Пазу-реку. Из синеватой дали доносится шум падунов (водопадов). Могучая, гордая, но дикая природа!

Между тем маленькие люди, одетые в оленьи шкуры, отошли от мертвого животного и вскоре исчезли: одни — в шалашах из древесных ветвей, другие — под землею в ямах с острыми крышами из торфяника. Иных жилищ здесь нет. Эти маленькие люди, кочуя по тундре со стадами оленей, не строят изб. Шалаш служит прекрасным убежищем в непогоду, яма — отличным укрытием от врага: разбойников, вольницы, финнов и новгородских добрых мОлодцев, которые не прочь заглянуть в эту далекую, горькую пустыню и поживиться у простодушных ее детей, даже не имеющих, чем защититься.

Занесет буйный хвиюс чудь разбойную — пастухи и руки опускают. Знать, кебуны (колдуны и жрецы) не умолили "северного духа" предотвратить нашествие, или чудь сильнее, что ли, этого духа? Но коли нашла она, расплачивайся с нею, разбойною. И пастухи отдают оленей, шкуры животных и всякое наличное добро, сколько чудь потребует. А новгородские добрые мОлодцы или бездомная вольница явятся — тоже на страх пустыне...

— "Стало" пришли! Ой, "стало" пришли! — с ужасом повторяют маленькие обитатели пустыни и уже прямо забиваются в свои ямы, оставив на произвол судьбы стада. И сидят в этих ямах ни живы ни мертвы, пока "стало" хозяйничают около стад, занимаясь грабежом.

— Ой, страшны "стало"!

Почему страшны? Потому что "стало" — это ведь дюжие мОлодцы, закованные в сталь. Сами закованные в непроницаемые доспехи, они приносят с собою смертоносное оружие. Где же карликам бороться с богатырями? Но кто они, карлики? Кого обижают все пришельцы с мятежной душой и буйным нравом?

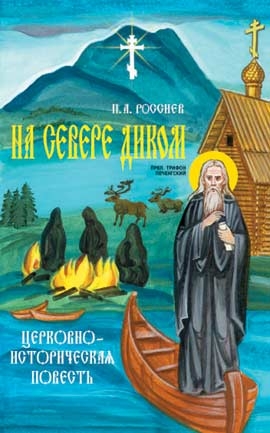

Это — "дикая лопь", по-нынешнему, лопари. И над этими дикарями-язычниками, и над этой-то дальней и суровой страной пролился свет веры Христовой. Новгородская сторона озарила этим светом дальний Север: из города Торжка пришел апостол в народ лопарский. То был Митрофан, в иноческом постриге Трифон, просветитель лопарей, Печенгский чудотворец.

Дикая лопь

Среди русских того времени, к которому относится наше повествование, то есть конца пятнадцатого и первой половины шестнадцатого века, ходили про дальний Север удивительные рассказы. Историк Н.М. Карамзин прямо говорит: "Уверяли, что там, на берегах океана, в горах, пылает неугасимый огнь чистилища; что в Лукоморье есть люди, которые ежегодно 27 ноября умирают, а 24 апреля оживают снова; что перед смертью они сносят свои товары в одно место, где соседи в течение зимы могут брать оные, за всякую вещь оставляя должную плату и не смея обманывать, ибо мертвецы, воскресая весною, рассчитываются с ними и всегда наказывают бессовестных; что там есть и другие странные люди, покрытые звериною шерстью, с собачьими головами, с лицом на груди, с длинными руками, но безногие; есть рыбы человекообразные, но только немые и прочее".

Это говорилось про лопарей, тех самых, что еще с начала одиннадцатого столетия платили дань Господину Великому Новгороду. Он разделил их на двоеданных и троеданных и брал с них сперва шкурками пушного зверя и рыбою, а впоследствии уже деньгами. К дикой лопи приезжали новгородские пристава и собирали дань. Нечего говорить, что люди в звериных шкурах не могли не казаться приставам дикими, и об этих дикарях они слагали всякие басни, которые прикрашивались потом всячески досужим народом.

К тому, что рассказывали о лопарях миряне, монахи добавляли со своей стороны мрачное, безотрадное. В Соловецком монастыре сохранилась рукопись. В ней говорится: "Сие родове (то есть лопари), яко звери дикие, живут в пустынях непроходимых, в расселинах каменных, не имеют ни храма, ни иного чего, потребного к жительству человеческому, но только животными питаются: зверьми, и птицами, и морскими рыбами, одежда же их — шкура оленей. Отнюдь Бога истинного, единого и от Него посланного Иисуса Христа ни знать, ни разуметь не хотят, но им же кто когда чрево насытит, тот и бог для них. И если иногда кто камнем зверя убьет — камень почитает, а коли палкой поразит ловимое — палицу боготворит".

Не совсем, впрочем, правильно записал соловецкий летописец. Когда над бушующими валами Белого моря воздвиглась Соловецкая обитель, то в нее стали приходить и лопари.

— Что вас привело сюда? — спрашивали у них монахи. И пришедшие отвечали:

— Мы хотим остаться с вами, братия.

— В обители преподобных отцов Зосимы и Савватия? — удивлялись монахи. — Да что вам тут оставаться! Вы же привыкли к тундре, к оленьим стадам, к простору и вольной воле.

— Все оставляем, все выбрасываем из сердец наших, — отвечали лопари. — Хотим, подобно вам, посвятить себя исключительно молитве и посту.

— Как, вы хотите принять иноческий образ?!

— Да.

И принимали, и становились иноками лопари.

До великого князя Иоанна III они из года в год в определенное время поджидали сборщиков дани, и вряд ли у какого-нибудь пристава хватало когда-нибудь духу сказать, что лопарь увернулся от дани или что он его, пристава, провел. Этого не случалось. Лопь — дика, но честна. В летописи края недаром говорится: "На самом дальнем берегу океана живут лапландцы, народ чрезвычайно дикий, подозрительный и до того трусливый, что один след чужестранца или даже один вид корабля обращает их в бегство. Москвитяне не знают свойств этого народа. Торговля мехами производится без разговоров, потому что лапландцы избегают чужих взоров. Сличив покупаемые ими товары с мехами, они оставляют меха на месте, а купленное уносят, и такая заочная торговля производится с чрезвычайною честностью".

Начиная с Иоанна III, лопари сами в лице своих старшин привозят дань, только уже не Господину Великому Новгороду, а покорившей его Москве. Они имеют теперь дело не с какими-то приставами, а с "великим князем и царем", как любил называть себя Иоанн. Лопь в Москве… Перешагнуть в Иоаннов град из пустынной, голой, угрюмой тундры было равносильно тому, что попасть в рай.

Известно, что с воцарением Иоанна III собственно началось русское государство и вспыхнула заря новой жизни русского народа. Иоанн достиг полного блеска верховной власти. Его первого Русь сочла, а иностранцы назвали Великим. Пышность и великолепие сопровождали этого кузнеца на троне, мощно ковавшего Россию, которая все росла и росла, захватывая под свою власть на севере, востоке, юге и западе все новые и новые земли. При нем Москва принарядилась, приукрасилась и пышно расцвела под руками своих и иноземных мастеров, призванных по воле великого государя.

Из Твери, Вятки, Рязани, Новгорода, Перми и из старинных русских волостей, захваченных было Литвой, шел селиться в Москву служилый и всякий люд, неся с собою свои дарования, свои вкусы, свои богатства и сокровища. Доиоанновская Москва обветшала. Пустырям и пустопорожним местам, поросшим крапивой, отавой или бурьяном, приходил конец.

Из Пскова пришли на княжеский зов каменщики, из Венеции, Милана, Любека приехали итальянские и немецкие палатные и стенные мастера, прибыл знаменитый зодчий Аристотель Фиоравенти, — и закипела в Москве работа. Одна за другой строятся церкви. Где были пустыри, там теперь тянутся улицы, на месте лачуг, гляди, красуются терема; где стояли палаты, там уж высятся дворцы. Фрязины (под коими подразумевались вообще все иностранные мастера) с какой-то лихорадочной поспешностью украшают московские здания: фряжская живопись видится на стенах храмов, дворцов и палат. Далматский золотых дел мастер изготовляет для царя Иоанна сосуды. Все, что непышно, некрепко, не выходит из ряда вон — все из московского обихода изгоняется.

— Хором-то, вишь, уж не строят на Москве, — говорят заезжие люди.

— Что ж, москвитяне без хором, что ли, обходятся?

— Заместо хором палаты воздвигают...

— А какая разница? Хоромы, палаты — все равно, чай...

— То-то, что не все равно. Палаты — фряжское мастерство, непременно из камня, а хоромы, известно, деревянные, с вышками да сенцами, да гриднями. На Москве ноне все вновь идет. Тесно ей стало в самой себе, ну так...

— Так что?

— Так церкви старые, извечные из города вон выносят...

— Впрямь?

— Да-а. А монастыри старинные с мест переставлены...

— Ахти! Да неужели?

— Истинно. А кости мертвых вынесены за Дорогомилово...

— Ай, и кости потревожены! О, Господи!

Посажены новые сады — Москва зазеленела. Город принял величественный вид. Лопари, как ни дики они были, все-таки не могли не дивиться московской красе. He им, невежественным поморянам, было разбираться, как какой храм построен на Москве и что значит церковь крестчатая, или коробовая, или стрельчатая. Они и слыхом не слыхали о каких-то индийском, ломбардском и мавританском стилях! Попадая в Москву, лопь в восхищении замирала перед великолепием дворцов и хоромов и, не скрывая восторга, простодушно вопрошала москвитян:

— И откуда у вас сие?

— Божие благословение, — отвечали те.

— Да, велик ваш Бог, щедр и милостив, — соглашались лопари.

— Что ж, каждому по вере дается. Примите Святой Крещение, и вам Господь пошлет от щедрот Своих. Он всеблаг и многомилостив.

Все, что видела дикая лопь в Москве, ей и во сне не снилось. Жизнь москвитян представлялась им чудесной; взирая на них, лопари остро ощущали нищету и убогость своего существования. В Москве они воочию убеждались, что их жизнь, в привычном для них устроении, так же бессмысленна, как и существование неразлучных с ними оленей. В конце концов, раздумье взяло верх. Дикарями мало-помалу стала овладевать жажда иной жизни, жажда света, жажда христианства. Побывавшие в Москве рассказывали, возвратившись в тундру, про чудный город и про милости и щедроты христианского Бога. Души встрепенулись. Уже от одних только рассказов веяло каким-то приятным, особенно сладостным теплом. Вера в своих богов поколебалась. Напрасно кебуны, узнав об этом, грозили северным пастухам местью идолов и злого духа, напрасно прочили гибель всех стад, если отступники не образумятся. Лопари поступили по зову сердца — послали старейшин своих к великому князю, "моля его дать им учителей христианских".

Шел 1527 год. В это время княжил уже Василий III, сын Иоанна III. Старейшины лопарские, принеся обычную дань, передали ему и мольбу от себя и от уполномочивших их поморян. Приняв прошение, Великий князь повелел новгородскому архиепископу Макарию — знаменитому в истории Русской Церкви святителю — отправить в Лукоморье иерея тамошнего Софийского собора с диаконом, которые и просветили бы поморян светом евангельской истины. Новгородский иерей с диаконом потрудились среди лапландцев, живших при устье реки Нивы и Кандалакшской губы. Но кроме этих лопарей были еще кольские лопари. И они через несколько лет также изъявили владыке Макарию желание креститься и "с великим усердием приняли священников. Однако, веруя во Христа, сей народ, — как замечает историк Н. М. Карамзин, — продолжал обожествлять солнце, луну, звёзды, озера, источники, реки, леса, камни, горы, имел жрецов… и, ходя в церкви христианские, не изменял и своим кумирам. Архиепископ Макарий и послал туда умного монаха Илию с наставительною грамотою к жителям, которые, уверяя его в своей верности христианству, говорили, что они не смеют коснуться своих идолов, хранимых ужасными духами".

— Вот наши леса, — говорили лопари, — они священные. Мы поклоняемся им, так как в них обитают грозные духи. Они жестоко наказали бы того, кто сорвал бы хоть одну ветвь с дерева.

Как бы в ответ Илия не только сорвал, но и зажег сперва одну ветвь из священного для них леса, затем другую, еще и еще...

Лопари пришли в ужас.

— На что ты осмелился? — восклицали они. — Ты... ты не боишься кары лесного духа?

— Я боюсь кары истинного Бога, — отвечал монах. — Я не признаю никаких — ни горных, ни лесных духов, ни русалок. И ваши леса — простые леса, созданные волею всемогущего Бога.

Тем временем сломанные ветви горели. И что же! Илия оставался цел и невредим.

— Кому вы молитесь? — обратился он к лопарям.

— Мы поклоняемся кумирам, — отвечали они и указывали на грубые каменные фигуры, сделанные неумелыми руками кебунов.

— Не сотвори себе кумира — вот что говорится в истинном Священном Писании, — промолвил монах Илия.

Поселившись на Коле, он стал проповедовать слово Божие, благовествуя, сокрушать языческие жертвенники, бросать в море истуканов. Тщетно жрецы грозили ему местью сокрушаемых им богов, напрасно они накликали на него смерть. Илия делал и делал свое дело, возвещая слово Истины.

Колу основали новгородцы. В первый раз поселение это упоминается в 1264 году в договоре их с князем Ярославом Ярославовичем Тверским. Промышленным новгородцам нужна была Кола. Постепенно обогащаясь торговлею с ненцами, камскими болгарами и другими, новгородцы особо обращали внимание на меха. Это был самый главный источник их обогащения, так как в ту пору меха составляли роскошь и щеголять в них любила вся Европа. А на севере ли не было зверья! Ведь север и северо-восток поросли сплошь лесами. Подвигаясь все дальше да больше, подходя к океану, к сказочному Лукоморью, новгородская предприимчивость строила по пути, где было удобно, города и колонии и крепко держалась за них. С расширением круга торговли, по мере того как росли благополучие и богатство Господина Великого Новгорода, новгородцы все выше поднимали голову и все самостоятельнее держались по отношению к своим ближайшим соседям. Ничего нет мудреного в том, что они именно так уговаривались с тверским князем Ярославом Ярославичем, о чем свидетельствует и данная грамота:

"Князь Ярослав! Требуем, чтобы ты, подобно предкам твоим и родителю, утвердил крестным целованием священный обет править Новым городом по обыкновению, брать одни дары с наших областей, поручать оные только новгородским, а не княжеским чиновникам, не избирать их без согласия посадника и без вины не сменять тех, которые определены братом твоим Александром, сыном его Димитрием и новгородцами. В Торжке и Волоке будут княжеские и наши тиуны (или судьи): первые в твоей части, вторые в Новгородской, а в Бежицах ни тебе, ни княгине, ни боярам, ни дворянам твоим сел не иметь, не покупать и не принимать в дар, равно как и в других владениях Новгорода: в Волоке, Торжке и прочиих; также в Вологде, Заволочье, Коле, Перми, Печере, Югре. В Руссу можешь ты, князь, ездить осенью, не летом, а в Ладогу посылай своего рыбника и медовара по грамоте отца твоего, Ярослава. Димитрий и новгородцы дали бежичанам и обонежцам на три года право судиться собственным их судом; не нарушай сего временного устава и не посылай к ним судей. Не выводи народа в свою землю из областей наших ни принужденно, ни волею. Княгиня, бояре и дворяне твои не должны брать в залог по долгам ни купцов, ни землевладельцев. Отведем сенные покосы для тебя и бояр твоих, но не требуй отнятых у нас князем Александром (Невским) и вообще не подражай ему в действиях самовластия. Тиунам и дворянам княжеским, объезжающим волости, даются прогоны, как издревле установлено, и только одни ратные гонцы могут в селах требовать лошадей от купцов. Что касается пошлин, то купцы наши в твоей и во всей земле суздальской обязаны платить по две векши с лодки, с возу и с короба льна или хмеля. Так бывало, князь, при отцах и дедах твоих и наших. Целуй же святый крест во уверение, что исполнишь сии условия, целуй не чрез посредников, но сам и в присутствии послов новгородских. А затем мы кланяемся тебе, господину-князю".

Не мудрено, что они уговаривались так, а не иначе, ведь это было в новгородском обычае. Приходил к ним князь, и если они принимали его, то только "на всей своей воле". Иными словами, ставили князю свои условия. Согласен исполнять их — оставайся, а коли нет — с Богом...

— Вот наша воля, — говорили пылкие, своевольные новгородцы.

— Тяжела ваша воля, — ответствовал князь.

— Тяжела? — повторяли новгородцы. — Иди куда хочешь; теперь не твое время.

И князь уходил. Ничего больше не оставалось ему делать.

Однажды великий князь Киевский Святополк II снарядил в Новгород посольство. Послы пожаловали и напрямик выложили, что, мол, хочет великий князь посадить у них, новгородцев, своего княжича-сына. А Господин Великий Новгород также прямо послам в ответ:

— Скажите великому князю: "Князь Святополк! Если у твоего сына две головы, то пришли его к нам".

В 1550 году селение Колу назвали острогом, а в 1553 году в остроге построена была первая церковь.

Иеромонах Илия, поселившись в Коле, стал проповедовать лопарям-язычникам единого истинного Бога, Творца неба и земли, единого Отца и Спасителя всех людей. Доброе семя падало на камни, но иное западало также и в благотворную почву, и мало-помалу в Кольской стороне стал разливаться свет христианства. Новгородский монах сеял святое, сеял с ревностью, не щадя сил. Однако язычество царило не в одном только Кольском окружье, по рекам Коле и Туломе. Оно широко властвовало вокруг. Берега рек Печенги, Паз-реки и побережье Северного океана, где бродили лопари со своими стадами, также жаждали света. Но от Колы до них — это не рукой подать. Дикий народ жил на пространстве 500 верст. Где же было иноку совладать с этой могучей "горькой пустыней" и озарить ее светом христианства. Тут требовался могучий духом, избранник Самого Всемогущего Бога, Который бы вложил в Своего Апостола силу, терпение, выносливость и стремление к подвигу необычайные.

И таким избранником стал Митрофан. Он закончил начатое новгородским подвижником Илией дело, от которого принял благословение на труды, а впоследствии и иноческий постриг.

Когда Митрофан явился в Колу, то первым, кого он там встретил, был новгородский иеромонах.

— Благослови меня, святый отче! — обратился к нему Митрофан. И когда благословивший его инок спросил, зачем он сюда пришел такой молодой, полный сил и, может быть, очень нужный родному городу Торжку, Митрофан смиренно отвечал:

— Здесь мое место.

Илия удивился.

По-прежнему со смирением Митрофан добавил:

— Мне был глас: "Митрофан, не в Торжке твое место; тебя ждет земля необитаемая и жаждущая".

Чей это был голос?

— Мне говорил Незримый.

Голос Незримого

Митрофан родился в 1495 году в Торжке Новгородской губернии.

Его отец был священником. Смиренный служитель алтаря, он старался воспитать своего сына в правилах строгого благочестия. Митрофан рано научился читать и писать и еще ребенком возлюбил посещать храм, в котором он чувствовал себя отраднее всего. Он первым являлся в храм на зов церковного колокола и последним уходил из него. Детские игры и развлечения не занимали его ум. Митрофан избегал их. Он целыми днями просиживал над Священным Писанием, словно отыскивая в нем то, чего не давала ему, ребенку, и потом юноше, окружающая жизнь. В священных книгах раскрывался смысл жизни и находился ключ, отпирающий врата вечного блаженства.

Сверстники звали Митрофана позабавиться, но он отвечал отказом. Не для него-де забавы. Его звали на игрища. "Зачем я пойду туда?" — словно говорил его умоляющий взор, который он обращал на ровесников, и те мало-помалу убеждались, что Митрофан не такой как они: какой-то странный, какой-то особенный. Но этого необычного юношу никто из них не решался укорить. Его не понимали, но и не осуждали. Сосредоточенность и серьезность, не по летам отличающие Митрофана, приводили сверстников в недоумение. Отчего он такой? Какими чувствами он полон? Чем живет его чистая душа? Это трудно да и, более того, невозможно было отгадать. И молодежь отступила от него. А он этого только и хотел, хотел одиночества, которое бы помогло ему углубиться в Священное Писание и воспарить мыслью к Богу...

Отцу по душе была Митрофанова скромность и отчужденность от мирских забав. Соблазн, один соблазн эти забавы! Подальше от соблазна — лучше. Кристалл души так-то дольше сохранится, сердце больше останется не загрязненным греховными помыслами, красота внутренняя не увянет. В храме во время богослужения иерей прислушивался к пению и чтению своего Митрофана, и радовал отца его звонкий голос. В этом голосе звучали какие-то особенные нотки, чувствовалась какая-то необычайная проникновенность в чтении сыном кафизм, Апостола, часов. Когда наступало время пения, особенно "Херувимской", у Митрофана вдруг будто крылья вырастали, унося его ввысь, словно он в эти минуты видел сонм ангелов, среди раскрывшихся небес. И неземной восторг, охвативший юношу, придавал его молодому голосу неизъяснимую красоту! Блистали его глаза, румянец вспыхивал на щеках, весь трепетал Митрофан и, трепеща, разливал по убогому храму волны несказанно сладких звуков. И кого бы не захватило такое пение и не оторвало от земли и житейских забот? Отцу не легко было совладать с собою. Когда он произносил возгласы или читал молитву, слышно было, как дрожал его голос. Очевидно, слезы подступали к горлу иерея. Он возвращался после службы домой и говорил:

— Хорошо, прочувствованно, трогательно сегодня пел ты, Митрофанушка, "Хвалите имя Господне"! Слеза прошибала, когда слушал тебя.

Митрофан молчал. Только глаза его все еще блистали, только нет-нет да и затрепещет весь, как голубь или как орленок, который побывал в поднебесье и что-то видел и слышал там, чего не передать бедному словами языку...

По мере того как Митрофан рос, все его помыслы уходили все дальше и дальше от окружавшего его мира. Жизнь, как она протекала в городе, была чужда ему. И люд, населявший Торжок, нисколько не занимал Митрофана, точно он родился в какой-то другой части света, под другими небесами, среди другой природы, а сюда попал случайно и ненадолго и не понимает тут никого и ничего. Укрыться от глаз людских было его любимым делом. И Митрофан прятался в каком-нибудь укромном уголке отцовского дома, где читал, или предавался раздумью, или молился, а то уходил за город — в лес или в поле — и там опять-таки молился, читая или размышляя в дали. Он сроднился с природой, постигая глубокий смысл пустынножительства, и все настойчивее и настойчивее искал в лесных чащах и на широком полевом просторе ответы на вопросы, которые переполняли все его юное существо.

Поля, леса... Когда бы он ни приходил сюда, никого не видать, человеческая нога как будто боится ступить здесь. Там, в Торжке, люди суетятся, волнуются, горят в огне страстей и мелких забот, чаще всего из-за куска хлеба, а тут, как говорится, обок с городом и пустынно, и покойно. Птицы — одни они щебечут и поют, да насекомые жужжат, а зимою по снежным сугробам бегают зайцы, рыщут волки и лисицы. И только. Здесь хорошо созерцать небо, зажигающееся по ночам мириадами огоньков. Каждый огонек, каждая звездочка — ведь это, говорят, око ангельское... Значит, сколько там ангелов! И все они глядят на землю, и на людей, и, стало быть, на него, на Митрофана. Как хорошо! Как отрадно! Как эти ангельские очи согревают душу!..

"Но здесь, — думал Митрофан, — человеку, пожалуй, и нечего делать. Бить зверей, ловить птиц... Зачем? Проливать хотя бы и звериную кровь, неужели это может служить удовольствием для человека? Между тем как там, в пустынях Лукоморья, у Студеного океана, человек нужен, да, да, нужен, но его там нет. Там живут люди подобно зверям и некому научить их жить по-иному. Они невесть что едят, невесть кому поклоняются, и никто, никто не стремится в Лукоморье, чтобы озарить этих людей светом Христовой веры. О, Господи! как страшна их жизнь!..

Отчего они не живут осмысленной жизнью, а пресмыкаются, как гады, или бродят во тьме? Разве Ты их создал не по образу и подобию Своему? Разве Ты не вдохнул и в дикаря душу живу? Разве Ты не дал и дикарю разум? Ты дал, да. Ты дал и дикарям душу живу и разум, и образ Свой, но не уразумели они еще пути к вечному блаженству, не научились молиться Тебе, просить и благодарить Тебя, Подателя благ!.. Когда они смотрят на небо, блещущее звездами, разве они видят ангелов, разве эти звезды для них — очи небожителей? Нет... И оттого-то их души холодны, их глаза не загораются огоньками радости. Они видят небо и не понимают видимого. Небесная твердь страшит их, только страшит. В небесах они не видят Тебя, Господи! Они в страхе падают на землю при блеске молний, при громовых раскатах. Они говорят: то злой дух гневается... Но молнии и гром не оттуда ли, где Твой Престол?.. Господи, Господи!"..

Среди волн Белого моря, на острове, именуемом Соловки, в 1436 году сооружением келии для иноческого поселения было положено начало северной обители. Вскоре здесь инок Зосима построил деревянную церковь Преображения Господня, обнеся ее оградою. Эта церковь и послужила основанием для устроения будущего монастыря. Вскоре весть о новом монастыре разнеслась по Руси, и к нему стали стекаться богомольцы со всех концов государства. В 1465 году в Соловки были перенесены мощи преподобного Савватия, который первый пришел на Белое море и поселился на Соловецком острове, при горе Секирной.

Чернецы, калИки перехожие шли через Торжок в Соловки и обратно, и Митрофан не упускал случая побеседовать с ними о далеком северном крае. Увидя калИку на паперти храма или встретив чернеца на улице, Митрофан зазывал их к себе и, потчуя всем, что имелось в доме, расспрашивал о новой обители, о людях, далекий северный край населяющих, о язычниках-кочевниках, в частности. В свою очередь, побывавшему в Лукоморье паломнику хотелось поделиться впечатлениями, которые отличались яркостью или были бледнее, смотря по рассказчику. Простой горожанин не умел так складно, так красно, так щедро поделиться увиденным, как более грамотный инок или калИка перехожий, много на своем веку потолкавшийся среди разного люда, много повидавший, достаточно наслушавшийся всяких повествований, россказней и бывальщин и кое-что заимствовавший от языка краснобаев. А в тепле иерейского домика, за столом, на котором яства, угощения ради поставленные, дымятся, язык еще больше развязывался и беседа лилась без конца. Митрофан слушал чернеца или калИку и жизнь поморян рисовалась перед ним во всей полноте. Все в этой жизни было необычно, все по-иному — иной уклад, иные нравы.

Митрофан спрашивал чернеца:

— А ты, отче, в бытность свою у преподобного Савватия не видал ли лопи?

Чернец отвечал:

— Лопи-то... Нет, где ж было ее видеть! Она далече от обители. Во Христа не верует, так почто ей в святую обитель приходить? Слыхать слыхивал. Сказывали люди: живет-де та лопь нечестивая, яко "зверие дивие". Шкурой оленей прикрываются, и все токмо сыроядцы.

— И к ним в пустыню соловецкие иноки не заходят?

— Господь ведает. Может и апостольствуют.

— Не может же, отче, эта лопь пребывать всегда во тьме! — воскликнул Митрофан с какою-то горечью. — Ведь не может, скажи, не может?

Инок развел руками.

— В Писании сказано, — отвечал он. — Господь всем человеком хощет спастися, и в разум истины прийти. За всех Он пострадал и потому всем отверзает объятия Своей Божественной любви. Истинно, будет некогда день, когда все языцы обратятся к Нему, и будет едино стадо, и един Пастырь.

От калИк перехожих Митрофан узнавал больше про Поморье и поморян, правда, калИки тоже не всегда и не все видали дикую лопь, но они не останавливались перед вымыслом, которым пересыпали правду. Иным из них доводилось встречать лопарей в Москве, куда всегда тянуло калИк перехожих по той причине, что нигде они не находили столько благодетелей, как в стольном граде. За рассказ, за духовный стих калИка там получал не только обильную трапезу в боярском доме, но и ночлег на пуховой постели.

Митрофан любопытствовал: Встречался ли калИка с лопью и где?

— Доводилось, ох, доводилось, — отвечал тот, и отвечал так, как будто со словом "лопь" у него соединялось воспоминание о пережитом ужасе.

— Где встречал-то их? — допытывался Митрофан, и сердце его билось тревожно. — Не в Соловецком ли монастыре?

— Довелось и тамо-тко, — отзывался калИка. Видел я лопь, не к ночи она будь помянута, и в Москве близ великокняжеского терема.

Митрофан насторожил слух, посунулся вперед.

— Ну! Ну!

— Ну, ин, образа она звериного. Шерстью покрыта, ровно вот нежить какая. Руки длинные-предлинные, а глаза с зеленым отливом.

— Но ведь это люди, калИка, а, люди?

— Прозываются людьми, а только человекоподобия в них мало.

— И не немы ведь они?

— Какое немы — лопочут. Пристава, ин, разумеют их. Пристава, знамо, в тех местах бывали. Народ умудренный. Им не токмо лопь, они с птицей-сирином, и с той могут толковать.

— И это кривда, калИкушка, что у лопи той собачьи головы, а глаза на груди?

Беседуй калИка с какою-нибудь любопытной боярыней, он наверно бы подтвердил, что у лопи головы именно собачьи и глаза так и есть, что на груди, да даже и не боярыне, а всякому другому так бы отвечал, но подтвердить ложь относительно лопи Митрофану калИка не мог. Он не решился обмануть чистую душуотрока.

Да и не поверил бы Митрофан, солги калИка. Это чувствовал он. "Лопь — такие же, как и мы, люди, только темные, всеми забытые" — такое убеждение сложилось у Митрофана, и никто не был в состоянии разубедить его в этом. Он разузнавал все о жизни Поморья. И чем больше слышал он о дальнем крае, тем очевиднее становилось для него, что это глушь непроходимая, дикая, беспросветная. Митрофан принимал к сведению все, что ему о далеком Севере рассказывали — и правду, и сказки. Он все взвешивал по-своему. Правда знакомила его с дикою лопью, сказки сильнее заставляли задумываться над ее горьким существованием, все больше и больше сочувствуя ей. Стремление вывести дикарей на должный путь овладело всем существом Митрофана и с этим желанием он, пламенея, жил.

Но как вывести их на новый путь?

Ответ приходил тотчас из глубины любящего сердца: вывести поморян на новый путь — обратить их в христианство. О, какой это великий и действительно достойный человека подвиг — вывести ближнего из мрака заблуждения и указать ему, как надо жить в Боге! Но именно оттого, что это великий подвиг, он и страшит!.. Как приступить? Что делать? Где взять силу убеждения? Откуда почерпнуть духовную мощь и дар слова? Перед этими вопросами Митрофан останавливался бессильный...

"Апостол Павел, проповедуя христианство, производил своими речами глубокое впечатление, увлекая мысль и чувства слушателей. Святитель Иоанн по праву был прозван Златоустом. Они умели "глаголом жечь сердца людей", проповеди их служили к вящему торжеству христианской Церкви. А что могу сделать я? — раздумывал отрок. — Духом нищ и словом беден. Мое слово не проникнет ни в чье сердце и не вызовет ни в ком ни благодарного отклика, ни слез умиления, ни радости, до того не испытанной, — радости обращения к Богу".

Митрофан мучился, он рвался к добрым делам и в то же время чувствовал свое полное бессилие. А Север, далекий, глухой Север как будто бы все настойчивее звал его к себе, и дикари, казалось ему, двигаясь в темноте, протягивают руки к святым для верующего местам, где сияют величественные храмы и народ молится истинному Богу, всемогущему, всещедрому, долготерпеливому и многомилостивому. "Что делать? Как быть? Как вступить на путь проповеди Христа?" — думал Митрофан. Все, что было под рукою и что можно было почерпнуть из Священного Писания, все это Митрофан прочел, Евангелие, Деяния святых апостолов знал наизусть. Он читал и слышал о проповеди апостола Андрея на месте нынешнего Киева, о трудах равноапостольного Владимира; мучения христиан при римских императорах, иконоборство, и о них ему ведомо было. С одной стороны, запас знаний был налицо, а с другой, величие миссии подавляло. И Митрофан совершенно терялся.

Он пробовал разговаривать с отцом о проповеди христианства среди лопарей. Иерей и не подозревал, к чему этот разговор клонится, казалось, пытливый ум сына хочет охватить все, и только. Ему и в голову не приходило, что Митрофан болеет душой за каких-то там неведомых людей.

— Труден подвиг проповедника? — допытывался Митрофан.

— Знамо, труден, сын мой, — отвечал священник.

— И надо иметь для этого особенную подготовку, батюшка?

— Знамо, надо. Без познаний в Священном Писании как же можно? А паче того вера. Слово без веры в устах проповедника — камень, а не пища духовная. За верующим Сам Господь. И чем возвышеннее, чем сильнее вера, тем ближе Бог. Помогает Он верующему. Известно, что без веры ничего истинно великого не совершилось. И не совершится. Христос простых рыбарей умудрил и сделал их "ловцами человеков". Смиренных возносил Он до седьмого неба. Бывало, что и цари падали во прах. Апостол Петр — кто он был, вспомни-ка. Ну, вот, то-то!

Отцовские слова глубоко западали в полную переживаний за устроение жизни поморян душу Митрофана. "Христос простых рыбарей умудрил и сделал их ловцами человеков". Да, да... Кого Он захочет вознести, вознесет...

А между тем годы проходили, и Митрофану исполнилось 28 лет. Он порывался в холодную даль, а внутренний голос удерживал его. Митрофан слышал этот голос, он говорил ему: "Куда ты? Подвиг труден. Совладаешь ли с испытаниями?" И Митрофан опускал голову. И боль, острая боль терзала его любвеобильное сердце. Однажды, отправившись за город, ибо на душе тяжело было, он в поле вдруг слышит голос.

Митрофан встрепенулся. Кто-то говорит, а кто — неизвестно. Кругом никого не видать. Между тем голос взывал к нему: "Иди и возопи, ибо Я вспомянул вас, милуя, и обручение Моей любви не уничтожится. Иди в землю необитаемую, в которой нет путей, в землю жаждущую, ибо не ходил по ней муж и не обитал человек".

Митрофан схватился за грудь.

— Кто Ты? — спросил он с трепетом.

И послышался ответ:

— Я Иисус, Которого ты ищешь.

Митрофан устрашился.

— Владыко, Господи! Я невежда! — воскликнул он.

— Не говори против ничего, потому что на все пошлю тебя, и пойдешь, и все, что повелю тебе, станешь говорить; не бойся, ибо Я с тобою, — изрек Спаситель.

И снова все стихло.

Но в ушах Митрофана долго еще звучали эти таинственно сказанные слова... Он трепетал; какой-то особенный восторг охватил все его существо, и какая-то неизъяснимая теплота вдруг повеяла на него. "Иди и возопи... Иди в землю необитаемую, в которой нет путей, в землю жаждущую, ибо не ходил по ней муж...". Боже, Боже! Да мне ли это? Он опять оглядывается по сторонам. Нет, он один здесь.

"Меня ждет земля... необитаемая... жаждущая... меня, слабого!".. Ему вспомнились слова: Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскриляющимся. Он слышал их за утреней... Плача от радости, которую называют неземною, Митрофан опустился на колени и стал пламенно молиться. Он молился долго. "Господи, благодарю Тебя, помоги мне там — в земле необитаемой и жаждущей! Подай мне силу и крепость! Святый Бессмертный, просвети ум мой, да прославлю имя Твое до скончания живота моего!"

Возвратившись домой, он рассказал обо всем, случившимся с ним.

Батюшка, благослови меня в дальний путь! — заключил Митрофан свой рассказ.

Старый священник всплеснул руками.

— Митрофанушка, да куда же ты собрался, сынок! Нас покидаешь, старых! Куда ты?

— Туда, в землю жаждущую.

Поплакали, поплакали домашние, и отец благословил Митрофана... "Уяснив слова Господа, Митрофан стал деятельно подготавливаться к исполнению призвания благовествовать язычникам об Искупителе мира Христе. Еще усерднее стал он посещать храм Божий, остальное же время проводил в пустыне в строгом воздержании. А затем он оставил родину и пошел, куда указал ему Господь" (см.: Иеромонах Никодим. "Преподобный Трифон, просветитель лопарей"), именно в Кольскую сторону, на реку Печенгу.

С родным Торжком и благами мирской жизни он расстался навсегда.

Лицом к лицу

Приняв благословение от иеромонаха Илии, Митрофан ушел из Колы на северо-запад, по направлению к норвежской границе. Там и кочевали лопари-язычники. Митрофан знал их язык. Через леса, по болотам, дикими местами, по которым рыскали хищные звери, пробирался он, отыскивая первое кочевье.

В сумке, висевшей у него через плечо, был черствый хлеб и долбленая чашка, чтоб зачерпнуть воды из горной речки или ключа, встретившегося по пути. Долго пришлось идти. Лопари кочевали в северной пустыне на пространстве в сотни верст. Прошло несколько дней и ночей, прежде чем Митрофан увидел в горной котловине оленье стадо.

"Вот она, дикая лопь", — подумал он, и сердце его дрогнуло. Какое-то сладостное и вместе с тем тревожное чувство овладело Митрофаном и, не ощущая усталости, которая еще минуту тому назад давало себе знать, он торопливо зашагал по направлению к скучившемуся оленьему стаду. Он был уже в нескольких десятках шагов от стада, когда наконец его заметил один из пастухов, лежавший на земле. Он гикнул, вернее, как-то дико прокричал, и на этот крик отозвались несколько голосов в противоположных местах. Олени бросились бежать по направлению, откуда послышался первый окрик, и несколько мгновений спустя из-за ветвистых оленьих рогов показался человек, в звериной шкуре, прикрывавшей его с головы до ног. Он замахал руками, как бы предупреждая, чтобы Митрофан не приближался. В глазах пастуха был виден страх.

— Не бойся, не бойся, — крикнул ему Митрофан по-фински, — я друг ваш.

Слова ли родного языка или кротость, чувствовавшаяся в каждой ноте голоса незнакомца, произвели впечатление, но на угрюмом лице лопаря появилась сдержанная, непривычная улыбка, и он сам пошел навстречу Митрофану.

Это был Ильмаринен.

Встретившись лицом к лицу с пришельцем, пастух пристально оглядел его: Митрофан отличался высоким ростом, был сутуловат, окладистая борода опускалась на грудь. Из-под густых бровей его светились ласкою глаза, и если они действительно являются зеркалом души, то в Митрофановых глазах отражалась чистая и ясная душа. Изогнутый нос его резко, как будто сурово возвышался над щеками, худыми, без румянца.

Ильмаринен опять сдержанно улыбнулся.

— Кто ты? — спросил он у Митрофана, и тот отвечал:

— Я купец из Торжка и пришел познакомиться с вами. Может быть, доведется нам с вами торговые дела завести.

Тут подошли остальные.

— Вот, — обратился к ним Ильмаринен, — купец из Московии.

Двое из пастухов дружелюбно улыбнулись.

— Мы были в Москве, — сказали они, — хороша ваша Москва, хороша.

— Он назвал себя нашим другом, — продолжал Ильмаринен.

О, для друга лопарь ничего не пожалеет. Пастухи-оленеводы повели Митрофана в один из шалашей. Шалаш этот был сделан из деревьев. Одно отверстие сбоку служило входом, другое в крыше — трубой.

Там и сям на земле валялись кости оленей и остатки рыбы. Пахло гнилью и мертвечиной. Приезжему человеку тяжело было дышать этим смрадом, но лопари, по-видимому, к нему привыкли. Они равнодушно проходили мимо падали. Гниющая рыба не вызывала у них брезгливости.

Войдя в чум (шалаш), лопари принялись потчевать гостя олениной и треской. Перед Митрофаном появилась сырая пища.

— Москов ест сырое мясо? — спрашивали лопари.

Он отвечал им:

— Никогда не ел, но если это будет вам приятно, я стану есть и сырое мясо.

— А кровь оленью пьешь?

— Нет, крови не пью. И не следует ее пить.

— Твой Бог не велит тебе пить оленью кровь?

— Зачем пить кровь животного, если Бог создал реки, озера и родники, вода которых совершенно утоляет жажду!

— А мы пьем кровь оленей. Она теплая...

— Я знаю, что вы пьете оленью кровь, — сказал Митрофан, — я знаю, что вы поклоняетесь камням, горам, лесам, солнцу, луне, звездам и боготворите всякую тварь до гада болотного. Я знаю и говорю вам: вы заблуждаетесь. Есть только один Бог, и Он — истинный Бог. Это — Бог, сотворивший небо и землю, леса, камни, горы, солнце, луну, звезды, всех животных, птиц и человека. Он — единый Отец и Спаситель всех людей. Московы молятся только Ему, и благо им.

Июльский вечер медленно перетекал в белую ночь, и она таинственно спускалась над пустыней и погружала тундру в какое-то будто робкое, серебряное сияние. С каждой минутой потухали алые сполохи. На синем небе догорали янтарно-пурпурные лучи. От них по горизонту разливался розоватый свет, и, чудилось, он трепетал, как трепещет крылышком бабочка. Только в одном месте облачко, сиротливо затерявшееся в поднебесье, протянулось золотистой камкОй, подернутой сверху маковым цветом. А то сплошная синь небес. Вспыхивали тут и там звезды, вздрагивали, мигали. Луна выплыла из-за гор и точно замерла над ними. Пора бы спать. И не будь Митрофана, лопари, наверное, уж спали бы в своих шалашах и ямах, но теперь сон бежал от северных кочевников.

Окружив пришельца, этого, как он назвал себя, купца из Торжка, "дети пустыни" слушали его рассказы о житье-бытье в Московском княжестве и о чудесах святых угодников. Они слушали с напряженным вниманием, поражались чудесам, поражались и той божественной силе, которую носили в себе избранники Божии.

Митрофан не сразу перевел разговор на эту тему, а постепенно. И чем более он убеждался в том, что рассказ его захватывает слушателей, тем проникновеннее и убедительнее звучал его голос.

В эти минуты Митрофан забыл всех и все в дольнем мире, кроме слов: "Иди и возопи, ибо Я вспомянул вас, милуя, и обручение Моей любви не уничтожится". И они будто вновь звучат с небес, синих, безоблачных небес, которые вон нависли над тундрой необъятным куполом. И хорошо-хорошо чувствовалось Митрофану в эти минуты, и он готов был говорить о Творце вселенной и о святых угодниках долго, без конца. Однако на первый раз проповедник побоялся утомить слушателей множеством новых для них впечатлений и поднялся с земли, чтобы уходить.

Вдруг несколько голосов воскликнули разом:

— Куда же ты?

И грусть слышна была в этих голосах.

Митрофан отвечал:

— Я не знаю куда. У меня нет здесь пристанища. Я пришел к вам из Колы, но пора и уходить. Не у вас же мне оставаться.

Те же голоса произнесли:

— А отчего ты не хочешь остаться с нами?

— Вы разрешаете?

И радостно затрепетало сердце Митрофана.

Ильмаринен положил ему на плечо свою руку.

— Если ты добрый человек, — сказал он, — ты можешь оставаться с нами. Мы боимся "стало", а ты не грозишь и не грозил нам оружием. И говорил ты, как добрый человек. Оставайся с нами, тундра велика — всем много места в ней. Если захочешь есть, позови оленя, убей его и ешь. Бей на выбор — нам не жалко. Если захочется тебе пить... крови ты не пьешь ведь... то близко тут протекает река. Ее вода чиста и вкусна. В той реке и рыбы много. Московы едят рыбу. Мы тоже едим.

Митрофан остался среди лопарей.

Кебуны

Когда Митрофан рано утром проснулся и вышел из шалаша, то он увидел перед собою троих людей весьма странного вида. Это были старики с суровыми, очень некрасивыми лицами, которые окаймлялись острыми бородками. Серые со зловещим блеском глаза глядели из-под густых, низко нависших бровей; седые волосы беспорядочными космами выбивались из-под высоких меховых колпаков и падали на плечи стариков. Подобно лопарям, они были одеты в оленьи шкуры но только теперь почти сплошь увешанные колокольцами. Кривые ноги их прятались в больших оленьих же сапогах. На шее они носили ожерелья из мелких костей и черепков животных.

Из-за спин этих стариков выглядывали Ильмаринен и другие пастухи.

Один из стариков, что постарше, обратился к Митрофану.

— Откуда ты?

Голос его звучал глухо и враждебно.

— Разве они не сказали тебе про меня? — отозвался Митрофан, указывая на Ильмаринена и других пастухов.

Старик еще более сердито сдвинул брови и отрывисто промолвил:

— Они сказали нам, что ты купец из Московии...

— И это правда. Я купец, из Торжка.

— А зачем ты пришел сюда?

— Я пришел к вам, — отвечал на грубый вопрос Митрофан мягко, — не затем, чтобы вас обидеть. Я пришел к вам затем, зачем и ваши старшины иногда приходят к московам и новгородцам — купить соли, толокна, крупы. У вас много оленей, вот я и пришел, чтобы завести с вами торговые дела. Вы мне будете продавать оленей и шкуру их, а я вам — нужное для вас.

— А зачем, если ты купец, говорил вот с ними о своем Боге? Не торгового человека это дело. Коль ты впрямь гость-купец, стало быть, о своих торговых делах и толкуй, а ты их смущал...

Старик сверкнул глазами и смерил Митрофана недобрым взглядом; двое остальных стариков вдруг заволновались и заворчали.

Митрофан, однако, не смутился.

— Я никого не смущал, — твердым голосом сказал он, смотря прямо в глаза старику. — А что я говорил с пастухами об истинном Боге, Творце неба и земли, то разве это греховно? О Боге надо говорить тем, кто не ведает Его. О Боге надо напоминать тем, кто Его забывает.

Старик вздрогнул и выпрямился.

— Кто ты? — грозно закричал он, сжимая кулаки.

— Я сказал, — отвечал Митрофан спокойно. — Но кто ты? Тебя-то я не знаю, да и тех, что пришли с тобой, тоже.

— Я слуга богов! — воскликнул старик.

— Мы — кебуны, — добавили двое остальных.

— А, вы кебуны... Слышал, слышал я... — сказал Митрофан.

И вспомнились ему тут все рассказы, которыми удовлетворяли его любопытство чернецы и калИки перехожие в Торжке. Воскресли в памяти все басни про дикую лопь. Сразу пришли на память эти, по рассказам немало повидавших людей, люди-не-люди, "с собачьими головами, с лицом на груди, с длинными руками, но без ног". "Уж не кебуны ли, — подумал Митрофан, — способствовали своим видом сочинению басен? Легко могло статься, потому что они в самом деле страшны. Словно ад изрыгнул их на пагубу людей... Вот они разгневались — и пена выступила у рта". И, обращаясь к старейшему, он произнес:

— Ты назвал себя, старче, кебуном — слугою богов. Как же можешь ты служить богам, если Бог один?

Старики, перебивая друг друга, что-то завопили. Вопли переходили, очевидно, в проклятия. Трое изуверов окружили Митрофана и готовы были растерзать его, как звери.

Ильмаринен и другие лопари, сколько их было тут, побледнели и, сами не зная как и почему, стали вдруг между Митрофаном и кебунами. Митрофан, с благодарностью посмотрев на своих заступников, на которых "служители богов" обрушились в то же время всею тяжестью своих заклинаний и угроз, между тем продолжал:

— Вы, кебуны, не сами ли создали себе богов и поклоняетесь им? И заставляете также лопь поклоняться невесть кому, и только потому, что не ищете истинного Бога.

— Молчи, пришелец! — топнул ногою старший кебун. — Молчи, иначе не остаться тебе в живых.

— Что же, я готов умереть за Господа моего, — отвечал Митрофан. — Но я бы хотел умереть не прежде, чем вас озарит свет истинной Христовой веры.

— Мы веруем в своих богов и иного бога не хотим знать. Слышишь?

— Слышу. Но благо было бы вам, если бы вы веровали в Бога, Иже на небесех, и не творили бы себе кумиров на земле. Кому вы поклоняетесь? Камням, животным, силам природы. Вы заблуждаетесь и ходите впотьмах. Сказано в Писании: не сотвори себе кумира. Не кланяйся и не служи ему. Един Бог, един Господь наш Иисус Христос, и, кроме Него, нет никакого бога.

Кебун усмехнулся.

— А бог, волнующий море и разбивающий суда? А бог, гремящий над горами? А бог, посылающий молнию? Бури, падеж оленей, ночь и день — разве их дают не разные боги? И солнце не бог? И луна, и звезды по твоему, не божества? — проговорил старик насмешливо.

— Все, что мы видим и не можем или не смеем видеть, — возразил ему Митрофан, — все создал Бог, в Которого верую я и не веруете вы. Он посылает грозу и вЕдро (ясную погоду), Он же создал и солнце, и луну, и звезды, Он повелевает миром, карает и милует людей...

— Довольно! — властным движением руки остановил его старший кебун. — Уходи отсюда... Уходи!..

Митрофан смолк. Опять, видел он, кебунами овладевает ярость. Опять руки их сжимаются в кулаки и глаза грозно сверкают.

Митрофан поклонился всем и отправился. Грустным взглядом провожал его Ильмаринен. Не виделось признака вражды на лицах и других лопарей.

— Куда ты уходишь? — спросил Ильмаринен Митрофана и осторожно положил ему на плечо свою мозолистую руку.

— Я возвращусь к вам, — отвечал тот. — А теперь я удаляюсь в пустыню.

Старший кебун схватил Ильмаринена за плечо и шипя оттолкнул от Митрофана.

С горькой обидой взглянул на старика Ильмаринен, но ничего не сказал.

Кебуны играли видную роль в жизни лопарей, которые весьма их боялись и почитали. При жертвоприношениях кебуны вели себя, как бесноватые: под звон бубнов они громко выкрикивали слова своих заклинаний, пена скоплялась в уголках их рта, зубы стискивались, волосы поднимались дыбом, глаза выдавались из орбит, сходились седые, нависшие брови, тело все кривлялось, ноги стучали о землю, ожерелья и колокольцы на одеждах дребезжали и увеличивали общую сумятицу, костры пылали, лилась кровь оленей... ужас охватывал при этом простодушных лопарей, еще более подчиняя их этим изуверам.

Едва только Митрофан скрылся из глаз, кебуны неистово набросились на лопарей и стали пугать их всякими бедами за то, что они приютили у себя человека, посягающего на их верования и предания и разрушающего поэтому весь их уклад. Грозные речи лились из старческих уст, руки обращались к небу и призывали гром и молнию на преступивших. Но синее небо не посылало ни грома, ни молнии, бесстрастно взирало оно на проклинающих и безумствующих жрецов; изуверы, они хулили христианского Бога, они прочили ужасные бедствия и — диво-дивное! — не во всех лопарских сердцах проклятия и угрозы эти ныне отзывались страшной болью и отчаяньем.

Ильмаринен слушал кебунов и уже не боялся их, как это было еще день тому назад. Угрозы их были похожи теперь в глазах пастуха на слабый отзвук далекого грома. Не страшно. Почему? Ильмаринен не мог прямо ответить на этот вопрос. Но очевидно было, что гость повлиял на внутренний мир лопаря, озарив его светом евангельской любви... Стихийная натура дикаря сразу как-то, словно воск от огня, размягчилась от кротких речей и на нее повеяло ароматом чего-то далекого еще, но достижимого... И хорошо так сделалось Ильмаринену!

Не один он почувствовал это и безучастно воспринимал грозные выкрики и проклятия кебунов; вместе с ним еще несколько лопарей слушало их точно так же.

— Убейте его, если он опять придет! — кричали кебуны.

Как эхо, отозвалось несколько голосов:

— Мы убьем его! Мы убьем его!

Ильмаринен выступил вперед:

— За что убивать москова? Он ни в чем не виноват перед нами. Напротив, он желал нам добра. Он говорил нам хорошее, он возвещал нам о Царствии Божием.

— Вы должны его убить, он смущает народ! — негодовали кебуны.

— Кого он смущает? Никого, никого, — отвечал Ильмаринен, — нет, мы не будем трогать его пока. Если же он действительно будет нас смущать, если мы впрямь найдем в нем вину, тогда и умертвим его злою смертью.

Появление Митрофана в тундре было похоже на внезапный рассвет.

Кебуны — это грозовая ночь, или, по-народному, воробьиная. Сверкает молния, будто вызывает она гром, но он где-то так далеко, что даже глухого, слабого рокота его не слышно. И тьма адская. Голоса заклинающих и грозящих кебунов — это молнии. Они хотят, чтобы с неба грянул гром и поразил нежелающих впредь ослепляться их изуверством. Но гром не раздается. А ночь, темная ночь царит кругом. Ночь невежества. И вдруг среди этого ужасного мрака начинает брезжить свет.

Рассвет...

И тает мало-помалу ночь, и слабее вспыхивает молния. Занимается утро, светлое, солнечное, румяное. Оно идет и разгоняет ночные тени. Солнце подымается со своей пурпуровой постели, и пред лицом его замирают молнии. Уже золотятся и румянятся края и верхушки гор. Уже рдеет восток алыми цветами, и все расплываются и расплываются они, все больше и больше охватывают небесный свод. Новая жизнь начинается. Ее пробуждает прекрасное утро. Гряди, благотворный свет! Слава тебе!

Как утро, разогнавшее тьму, появился Митрофан с кроткой братской проповедью. И не грозно, как кебуны, а ласково заговорил он с лопарями. И от этой проповеди повеяло на них новым, чем-то доселе неизведанно прекрасным. Не угрожал он никому, не проклинал никого и не страшил карою злых духов. А кебуны всегда только устрашают. Увещевать они не увещевают, вразумлять — не в их обычае. Они лишь пугают. Их уста никогда еще не произносили кротких, ласковых слов. Никогда! Они что темная "воробьиная ночь"...

И эту ночь хочет разогнать светлое утро — Митрофан.

Он сразу расположил к себе детские души дикарей, и кебуны почувствовали, что власти, страшной, могучей власти их над лопарями может придти конец. Ее сломит сила христианского учения. Но потерять власть... О, с этим вообще нелегко примириться! Кебуны же ни за что не расстались бы с нею. Самовольно назвали себя "служителями богов", они-де и любимцы их. Только, мол, через них, кебунов, боги возвещают лопарям свою волю. Им, кебунам, дана власть воздавать лопарям по заслугам. От кого же исходит эта власть? От каких богов? От камней, гор, гадов, птиц, зверя и прочего.

Дикаря провести легко. По-детски простая душа ко всему доверчива. Но ночь царит до тех пор, пока не заалеет восток и не проснется солнце. Вот восток заалел, вот солнце Истины проглядывает уже сквозь тьму ночную. Власть начинает уходить от жестоких кебунов, и они цепляются за нее обеими руками и не хотят выпустить,

— Смерть пришельцу! — кричат они.

Безумие!.. Как будто можно погасить свет невежеством!.. Как будто можно умертвить то, что сильнее смерти — проповедь Царствия Божия и будущего воскресения!..

Но утопающий хватается за соломинку. И кебуны хватаются за убийство, как за соломинку, могущую спасти их пощатнувшуюся власть.

Ильмаринен пожимает плечами.

— За что же смерть?..

У кебунов нет веского ответа.

За что же, в самом деле, смерть Митрофану? Что он сделал, достойное казни?

— За что же убивать невинного? — с недоумением повторяет Ильмаринен.

Кебуны молчат. Лица их передергиваются. Глаза сверкают огнем. На губах пена. Они вне себя...

"Служители богов" молчат, хотя ответ мог бы быть ясен и прост: им, кебунам, очень уж привольно живется и расставаться с этой жизнью, им не под силу!

Первые подвиги Митрофана

Митрофан шел куда глаза глядят. Не было у него убежища в этой великой пустыне, не надеялся он и встретить кого-нибудь, кто бы позвал его к себе, приютил и накормил. Но тем не менее отчаяние не овладело душой подвижника. Он знал, что это смертный грех. Не без печали удалялся он от лопарского кочевья, но без уныния. "Уныние проклято Богом, — думал Митрофан, — и, предавшись ему, воззову ли я к человеку, которого пришел найти среди мрака язычества? Предавшийся унынию, буду ли я в состоянии спасти его душу, хватит ли у меня, унылого, сил, чтобы крикнуть ему: брат, спасайся, беги из страшного мрака и погружайся в свет христианства! Открой глаза перед святыней, прислушайся к заповедям Христа!.. А ведь я пришел сюда, на крайний Север, — продолжал размышлять Митрофан, — проповедовать учение Христа. И надо проповедовать, не теряя времени. Жизнь коротка. Не успеешь сотворить доброго дела, как пресечется она. А там, в надзвездной стороне — Судия. И Он призовет к ответу, спросит: что сделал ты для спасения души своей? И не простит раба, ленивого и лукавого..."

Несколько раз оглянулся он назад, пока горные великаны не скрыли от него кочевников и их стада. Опять он, Митрофан, один. И вспомнил он, как вчера приближался к лопарям и как испугались они. А потом отнеслись к нему так приветливо, накормили, напоили. Но что главное — беседа его о служении истинному Богу не была бесплодна. Лопари не только слушали его со вниманием, но и проникались словами его проповеди. И, казалось Митрофану, зерна христианства запали в души если не всех их, то некоторых, и обещали дать полезные ростки.

Хотя бы этот Ильмаринен, — думал Митрофан, идя тундрой. — В его ль душе не вспыхнула какая-то новая искра? Он ли не выразил своего расположения ко мне? Он расстался со мною, как с другом...

Митрофан остановился.

— Куда идти? — он задумался. — Искать ли новые кочевья лопарей или возвратиться в Колу и рассказать иеромонаху Илии о ночлеге у лопарей и первой встрече с кебунами?

После некоторого раздумья подвижник решил отправиться в Колу. И опять перед ним болота, леса, дикие места, по которым рыщут хищные звери. Опять долгий, тяжелый путь. Наконец Митрофан достиг Колы. Он явился в избу к иеромонаху Илии и поведал ему все, что произошло с ним за это время. Оказалось, что в Коле уже несколько дней живут новгородские и московские купцы, приехавшие за пушным товаром в северные места. Митрофан к ним. Рассказал, что знает кочевье, где лопь отличается большим гостеприимством, его приняла как родного и не прочь завязать торговые сношения с московами.

— Им денег не нужно, — говорил Митрофан, — лопари живут в пустыне, где деньги не на что употребить. Оленей и всякое зверье они охотно выменяют на потребное для них: ячмень, крупу или толокно.

— Этим мы запаслись, — отвечали купцы. — Люди бывалые сказывали нам, что лопи надобно.

— Итак, значит, поедем к Печенге-реке? — сказал Митрофан, и вновь радость охватила все его существо.

— Надо ехать, — отвечали купцы.

Сказано — сделано.

Появились олени; вывезли балок (сани, наподобие корыта, только с верхом). Иеромонах Илия велел позвать лопаря, который жил при нем, и сказал ему, чтобы тот отвез Митрофана и троих купцов, куда они укажут. Лопарь исполнил приказ, впряг трех оленей в балок и они поехали, захватив толокна и крупы.

Митрофан сказал дорогою, что он уже не вернется больше в Колу, а останется среди лопарей, так что если этим купцам или другим, каким вздумается сюда приехать, явится какая-нибудь надобность в нем, чтобы разыскивали его близ реки Печенги. Рассказал он своим спутникам, откуда он и каким образом попал на дальний Север.

— Э, да я и отца-то твоего знаю, — сказал один из московов.

Митрофан встрепенулся:

— А неужто?

— Как не знать, — продолжал купец, — небось, попов-то в Торжке не Бог весть сколько. Наперечет все.

На оленях не то, что пешком. Переезд показался и Митрофану, и его спутникам недолгим. Балок остановился наконец в виду знакомого уже нам кочевья. Лопари выступили, глазеют: кто, мол, приехал. Жмутся в кучу в обычном страхе.

Митрофан отделился от купцов и окликнул Ильмаринена.

И все изменилось вдруг.

Лопари отозвались на оклик, Ильмаринен и еще двое идут навстречу прибывшим. Приветливые улыбки осветили их лица.

— Московы! — кричат.

— Друзья ваши! — отзывается Митрофан.

Встретились и поздоровались точно братья родные, которые увиделись снова после разлуки.

Тотчас сказалось гостеприимство.

Митрофан сообщил лопарям, зачем они к ним приехали и что привезли с собою. Кебунов не было в кочевье, поэтому беседа как потекла мирно, так и закончилась. Купцы пробыли у лопарей два дня и уехали, а Митрофан остался. Вдвоем с Ильмариненом заговорили они о том, что составляло смысл жизни Митрофана и сущность его подвига. Ильмаринен признался своему новому другу, что тот перевернул своим появлением весь его душевный мир, что он почувствовал себя после первой встречи с Митрофаном так, как будто вошел в теплую тупу (избу) с холода. Дрожь бежит по телу, но это уже приятная дрожь. Камелёк пылает — и дрожь прекращается мало-помалу, все равно как тает снег под дыханием горячего вешнего солнца...

Митрофану нечего было страшиться за свою проповедь с глазу на глаз с Ильмариненом. И он стал излагать учение Христа. Словно кристальный поток неудержимо несущийся с горы, лилась его вдохновенная речь и не очаровывала, нет, а пленяла она северного дикаря: Ильмаринен жадно ловил слова проповедника, и сердце его растоплялось и билось какой-то особенной радостью, "Нелегко ум, отупелый от неподвижности привычек, загрубелый от копоти суеверий и страстей, навести на стези света и истины — говорит святитель Филарет Московский. Еще труднее заставить сердце разорвать связь с привычками, заблуждениями, с нажитыми привязанностями, с застарелыми пристрастиями".

Но, очевидно, ум Ильмаринена не отупел и не загрубел от копоти суеверий и страстей. Годами наживались привязанности, казалось бы, должны были застареть в лопаре и "пристрастия", но горячее, искреннее, вразумительное слово проповедника лишь зазвучало — и уже попало в цель, всколыхнув сокровенные струны сердца. Митрофан учил, как надо жить, как хранить добрые нравы и каким путем идти к вечному блаженству. Ильмаринен слушал, трепетал, а в глазах у него дрожали слезы — чистые, прозрачные, как утренняя роса, слезы. Пришли другие лопари. Митрофан продолжал говорить о Боге, о распятии и Воскресении Христа. На другой день тоже. И так вся история спасения человеческого рода раскрылась перед дикарями. Любовь, везде и во всем любовь. Все учение построено на высшей, святой любви и кротости. О, как оно не похоже на предания, которыми питают их, лопарей, кебуны! Эти предания кровавы. В них месть, месть, месть... Месть и гнев богов на каждом шагу, ни кротости, ни прощения, ни любви... Митрофан остановился.

— Ты говорил, друг, и чудилось мне что-то хорошее, отрадное, — взволнованно проговорил Ильмаринен.

Митрофан взял его за руки.

— Брат мой, скажи, что именно почудилось тебе? — радостно воскликнул он.

— Не знаю что, — отвечал Ильмаринен, — но словно тяжелый, тяжелый камень давил мне душу, а теперь он отпал и легче стало дышать.

— Уверуй в истинного Бога, брат мой, — сказал Митрофан, — и тогда вздохнешь совсем уже полной грудью. Теперь душа твоя опутана суевериями и языческими заблуждениями. Став христианином, ты тотчас растопчешь их, как смрадного гада, и глазам твоим откроется то, что ты не в состоянии узреть, пока пребываешь в язычестве. Поклоняясь идолам, ты, однако, чуешь истинного Бога. Ты как бы сквозь смрад идолопоклонства почувствовал благовоние христианства. О, мой брат! Ничтожны ваши идолы, ибо бесчувственны они. И кебуны обманывают вас, когда грозят вам карой этих обожествляемых камней, гор, пресмыкающихся, птиц и светил. Бессильны ваши боги приносить добро или зло. Отвернись от них и приими, слышишь, приими единого Бога, Господа нашего Иисуса Христа!

Ильмаринен слушал его, опустив голову. Только при последних словах Митрофана он поднял ее, и Митрофан видел, как пылают щеки лопаря и блестят глаза его.

— Ильмаринен! Ильмаринен! Друг мой! Брат мой! — взывал Митрофан.

Но тот молчал, будто не слышал его. Вот он обратил на Митрофана пытливый взор и долго смотрел, потом окинул таким же взглядом лопарей и опустил голову.

— Ильмаринен, ты молчишь? — спросил Митрофан с тревогой.

Ильмаринен глубоко вздохнул, но опять ничего не сказал. По-видимому, в нем происходила борьба. Тьма боролась со светом... Противоположные внутренние голоса спорили друг с другом и он прислушивался к ним. Казалось Ильмаринену, что в душе его вдруг вспыхнул огонь и хочет очистить ее от той тины, про которую недавно упоминал Митрофан. "Что же, будет больно или нет? — думал лопарь. — Как-то совершится очищение, если это очищение?"

Митрофан было начал:

— Ильмаринен...

Но тот устремил на него умоляющий взгляд и сказал:

— Нет, не говори, ничего не говори! Довольно. — И, быстро поднявшись с земли, пошел от толпы.

— Куда ты? — воскликнуло одновременно несколько голосов.

— Я вернусь, вернусь, — отвечал не оборачиваясь Ильмаринен и удалялся к темневшим в полутора-двух верстах горам.

Все смотрели ему вслед с изумлением.

— Что ты сделал с ним? — прозвучал один укоризненный голос.

— Москов, москов!.. — как эхо, отозвались другие.

Митрофан произнес:

— Я ничего дурного ему не сказал. Я указывал ему жизненный путь. Что я говорил Ильмаринену, то же самое ведь говорил и вам. Вы слышали. За что же укоряете меня?

Старый лопарь угрюмо отвечал:

— Не все тебя слушали...

— Ты не слушал?

— Нет.

— Послушай, я начну снова.

— Не надо!

Старику вторили несколько человек:

— Не надо, не надо.

— Уходи от нас, — сурово молвил старик.

— За что ты гонишь меня? — спросил Митрофан.

— Мы не хотим знать тебя. Ты притворился добрым, но ты — как Нойда-чародей, враг наш. Ты погубил Ильмаринена. Он был хороший пастух. Да, ты похож на колдуна. Уходи поэтому от нас, а то мы убьем тебя. Уходи.

Митрофан, не желая раздражать лопарей, удалился. Он направился в ту же сторону, куда пошел и Ильмаринен. Тревога запала в его душу. Митрофан думал о том, что это вдруг сделалось с Ильмариненом и как объяснить его молчаливый уход. Неужели он погибнет? Но из-за чего? Какие думы вдруг овладели пастухом? К какому решению они приведут его? Митрофан искал глазами Ильмаринена и не находил. Он окликнул его — тот не отзывался. Где же он? Куда он делся?

Раздумывая таким образом, Митрофан дошел до реки. Это была Печенга. Она бежала, образуя вдоль своего пути заливы и островки, на которых обитало множество птиц — морских попугаев, величиною с голубя, с пушистым белым брюшком, черными спинами и крыльями и красными ножками... Леса по берегам тянулись зелеными морями, перемежаясь полянами, и всходили на горы, верхушки которых то более, то менее острые, походили на монашеские скуфьи. Митрофан переправился через реку и, ступая по густой траве, пестревшей цветами, пошел к высочайшей из гор. Когда он дошел до нее, то увидел пещеру. Она чернела в горе, как пасть. "Не сюда ли укрылся Ильмаринен?" — мелькнуло в голове Митрофана. Он вошел в пещеру. Пусто. Ни души. Митрофан сел на камень и осмотрелся. Пещера была невелика. На земле лежали сучья, обгорелые и просто сухие; по-видимому, сюда заходили иногда лопари. "Какая тишина кругом!" — подумал Митрофан. Пустыня, необъятная пустыня да бледно-синее небо. И эта тишина и пустыня напомнили Митрофану окрестности Торжка.

Сердце дрогнуло. Как будто вдруг теплом повеяло из далекого отчего дома. Старик-отец вот точно стоит перед Митрофаном и плачет, провожая его в даль неведомую. И весь Торжок словно открывается с площадями, базаром, храмами. Жизнь течет, хотя и суетная, а все-таки жизнь. В церквах слышится чтение Священного Писания. Поют певчие. На молящихся глядят строгие лики святых. А здесь!.. Пустыня — голая, дикая... Из церкви выйдешь, слепцы у паперти сидят и так-то стройно поют. Сердце надрывает их пение — это правда, однако сколько великого смысла, сколько красоты в духовных стихах, которые они поют! Или калИка перехожий попадается навстречу. Попроси — и чего только он ни расскажет! Ведь каких только людей калИка не видал, где только он не бывал... Там, в Торжке, есть, с кем душу отвести, есть, от кого уму-разуму набраться, тогда как здесь...

Митрофан вздохнул.

— Один я здесь, — продолжал он размышлять, — один. И нужен ли, впрямь, я тут? — и, сказав это, он содрогнулся. Маловерный! — укорил он себя, — в отчаяние впадаешь, в уныние.

И Митрофан упал на колени.

— Господи, прости меня и подкрепи, дабы мог я творить волю Твою. Ты восхотел, Господи, послать меня в землю необитаемую. Подкрепи меня. Господи. Помоги мне. Не отврати лице Твое от этих людей пустынных. Да познают они Тебя, единого истинного Бога.

Он стал молиться. Бежали часы, а Митрофан все молился. Был день. Погас. Вечер уже переходил в ночь. Луна взошла над пустыней. Ночные тени стлались по уступам гор и ползли по тундре наподобие каких-то огромных чудовищ. Митрофан продолжал молиться, не чувствуя усталости. И, углубясь в молитву, снова, как бывало, отрешась от мира, не слышал он, как кто-то неслышно приблизился к нему и положил ему на плечо свою руку. Митрофан очнулся. Он быстро поднялся на ноги и обернулся.

Около него стоял Ильмаринен. Лицо лопаря сияло.

— Ильмаринен?! — в то же мгновение воскликнул изумленный Митрофан.

Ильмаринен торопливо, точно виноватый, опустился на колени и прерывающимся от волнения голосом проговорил:

— Митрофан... я... я хочу молиться... с тобой... вашему Богу.

И, обхватив колени его, лопарь стал целовать Митрофановы ноги. Митрофан поднял его и, обнимая, облобызал. Хотел сказать — не может, язык не повинуется. А Ильмаринен в это время, уткнувшись в него, всхлипывал. От чего? От радости, от переживаемого восторга!

Когда волнение немного поулеглось, Ильмаринен заговорил:

— Митрофан, я слушал тебя давеча. Ты говорил о своей вере. И я поддавался силе твоих убеждений. В душе моей вспыхнул тогда огонь и сжег всех идолов, которым я до тех пор поклонялся. Грозны и немилостивы наши боги. Многомилостив ваш Бог.

— Но, Ильмаринен, и Господь наш Иисус Христос взыщет с нас за все и всем воздаст по делам их.

— Да, так, Митрофан, но ваш Бог, ты говорил нам, справедливый Судия. Стало быть, за добро Он и воздаст добром, от своих же богов что мы видим? Итак, научи меня молиться истинному Богу и еще раз вразуми, как надо жить, чтобы угодить Богу.

— Брат мой!.. — обнимая его, только и мог выговорить Митрофан.

— Да, отныне я брат твой, — отвечал Ильмаринен, — и пока я жив, я твой друг и защитник. Всякую обиду, всякое поругание снесу за тебя. Понадобится умереть — и умру. Будем, Митрофан, делить с этого дня и горе и радости пополам.

Они провели в разговорах всю эту ночь в пещере, а утром пошли в кочевье. Не было границ радости лопарей, когда они увидали своего сородича. И Митрофана встретили приветливо. Даже старик, который накануне гнал Митрофана, и тот радушно поздоровался с ним.

Лопари думали, что Митрофан спас Ильмаринена от гибели и привел к ним.

— Ты нашел его, москов, — сказал старик.

— Да, я обрел его, — загадочно отозвался Митрофан и взял Ильмаринена за руку.

Но радость лопарей сменилась изумлением, как только торжественный, сияющий Ильмаринен объявил, что отныне он не будет поклоняться идолам, так как уверовал в истинного Бога, Которому молятся московы и новгородцы. Поднялся крик. Старые и молодые — все кричали наперебой неведомо что. Наконец, суровый старик подошел к Ильмаринену и сказал не то с укором, не то с сожалением:

— Что ты делаешь?

— Я уже сделал, — отвечал Ильмаринен.

К Митрофану тем временем подступили несколько человек, угрожая ему палками.

— Не трогайте его! — закричал на них Ильмаринен. — Если вы дотронетесь до него, я уйду от вас навсегда. Слушайте: что я сделал, сделал это по доброй воле. Мой отец и дед поклонялись сайде (священным камням) и верили в таинственную силу кебунов. И я поклонялся тоже и верил. Но Митрофан убедил меня, что я бродил впотьмах, раскрыл мне глаза и показал, Кто истинный Бог и объяснил, как надо молиться Ему и жить по Его заповедям. Я, как березка под хвиюсом, склонился со своими верованиями перед убежденным словом Митрофана. И я уверовал в Христа. Вот и все... Если вы не хотите больше знать меня, скажите это сейчас, и я уйду от вас далеко. Ну?..

Все стихло. Все молчали, переглядываясь между собою. Не знали, что сказать Ильмаринену. Растерянные взгляды лопарей встречались, но уста онемели.

Несколько минут длилось молчание. Наконец один из лопарей, молодой пастух, прервал его, сказав:

— Мы все любили тебя, Ильмаринен, и всегда считали умным. Мы слушались твоих советов и верили в твою правдивость. Теперь вот ты отшатнулся от веры отцов и хочешь веровать в Бога московов. Не мне судить тебя, Ильмаринен, за то, что ты сделал. Одно скажу: если ты сделал худо, наши боги тебя накажут. Слышишь? Уходить же от нас... зачем тебе уходить? Мы не кебуны. Кебуны могут говорить с тобою о душе твоей, а мы будем с тобою по-прежнему вместе пасти оленей. Ведь ты останешься добрым лопарем и не будешь обижать нас?

Митрофан отвечал за Ильмаринена:

— Бог не только запрещает обижать кого-либо, но повелевает даже и обидчиков прощать.

— Слышишь? — добавил Ильмаринен.